さて、今回も江戸時代の大火災のお話。

「明暦の大火」に次ぐ大火災で、江戸三大大火のひとつに挙げられる「明和の大火」についてご紹介します。

元号を変えてしまった「明和の大火」

前回ご紹介した「明暦の大火」から約120年後の明和9年(1772年)に発生したのが「明和の大火」。

目黒行人坂あたりから出火したことから「行人坂火事」とも呼ばれています。

この大火があったことから、明和9年は「めいわ9=迷惑な年」とされ、縁起が悪いということで同年11月には明和から安永へと改元されました。しかし、火災をきっかけに元号まで変えてしまうとは! 大火による被害でどれほど人々が困窮したか、うかがい知れるエピソードです。

強風で一気に燃え広がり町を焼き払う

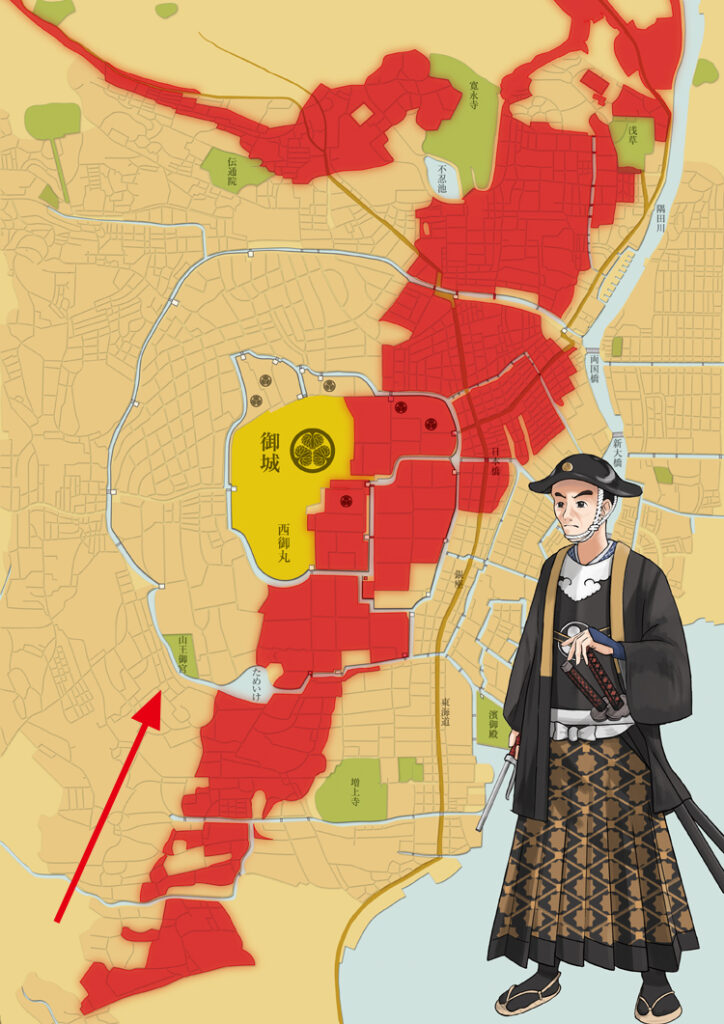

「明和の大火」は明和9年(1772年)陰暦2月29日の昼ごろ、目黒行人坂にある天台宗の大円寺から出火します。火は強い西南の風にあおられ、麻布、京橋、日本橋へと短時間で燃え広がり、江戸城周辺の武家屋敷を焼き尽くし、さらに神田から金杉方面、下谷、浅草方面へと火の手が伸びていきました。同日の日暮れごろには、本郷丸山菊坂の道具屋からも出火。駒込、谷中、根岸一帯に延焼し、翌日も火はおさまることなく燃え続け、江戸の町の大半を焼き払うに至り、昼過ぎからの大雨によってようやく鎮火しました。この大火での被害は記録によると、類焼した町934町、大名屋敷169軒、橋170カ所、寺382カ所、死者1万4700人、行方不明者4000人余りとなっています。当時は幕府直轄の消防組織「定火消」や、鳶職などを中心とした町人による「町火消」が活躍していた時代。火消道具もかなり整備され、防火対策を講じた町づくりがなされていたにもかかわらず、これだけの被害が出たということは、いかにすさまじい火災だったかがわかります。勢いが増した火の恐ろしさをまざまざと感じる大火災だったのでしょう。

出火原因は盗み目的の放火

江戸の町を焼き尽くすような大被害を出した「明和の大火」の出火原因は、放火によるものでした。犯人は真秀という無宿人。

盗みのために寺の蔵に火を付け、そこから燃え広がっていったのです。放火犯である真秀は捕らえられ、火あぶりの刑に処されました。この真秀を捕らえたのは、『鬼平犯科帳』で有名な火付盗賊改役、長谷川平蔵であったという説と、平蔵の父・長谷川宣雄であったという説があります。

放火はたくさんの人命を奪いかねない重罪。それだけに罰則は厳しく、江戸時代の放火犯は市中引き回しのうえ火あぶりの刑となりましたが、それでも放火が後を絶たなかったとか。真秀のように火事場泥棒を目的に放火する悪党集団もいたそうです。出火元となった大円寺は今も存在し、境内には数百もの石仏が並んでいます。これらは「明和の大火」で亡くなった人々の慰霊のために建立されたと言われています。

火事見物の野次馬は切り捨て御免!?

火事が多発していた江戸では警火制度が設けられ、出火させないための防火意識の徹底や初期消火への備えを行っていました。町人による火の用心の見廻りもそのひとつだったようです。町火消の拠点とされた自身番は、町内の警火や警備を担当。火の見櫓の運用、火消道具の保管、火消出動の準備、町の巡察、そして幕府から町人へのお触れ(法令)の伝達などを業務としていました。火事に関するお触れとしては、火災現場に無関係な人が立ち入ることを禁ずるお触れがたびたび出されていたようです。火事や事故の現場に人が集まるのは、今も昔も変わらないこと。「物見高いは江戸の常」という言葉もあるように、何か事があればこの目で見たいという好奇心旺盛な江戸の人たちにとって、火事も他人事であれば娯楽のひとつ。燃え盛る炎や火消の勇姿を見るために、大勢の野次馬が火事見物に押し寄せてきます。こうした野次馬が、焼け出された人たちの避難や消火活動の妨げになったことから、火事現場への出入りは、火消役と出火場の親族に限定していました。それでも規則を破って火事場に近づく人については捕獲し、反抗した場合は斬ってもよいという厳しいお触れもありました。こうした規則には、火事場泥棒を防止する意味もあったようです。火事が発生するたびに、火消人足や役人たちが走り回って、消火活動や治安維持に努めていた様子がうかがえます。